登山が趣味と言う人でも、仕事が忙しいサラリーマンは、よほど意思を持って続けている人でないと毎週登山にでかけるってことは難しいだろう。

せいぜい数カ月に1回くらいの方が大半なのではないだろうか?

このくらいの頻度だと、登山の度に翌日(早い人は当日)筋肉痛に悩まされると思う。

今回は筆者の経験から、たまに(数カ月に一回程度)しか登山に行かなくても、筋肉痛にならない(なり難い・なっても軽微)ための筋トレ方法を紹介しよう。※①

※①筋肉組成(速筋や遅筋割合等)には個人差があるので、紹介した筋トレ効果にも個人差があるのは留意願いたい!

登山後の筋肉痛について

筆者も2023年までは忙しいサラリーマン生活を送っていた。

文字通り、本当に忙しかったので、登山は、40代以降は数カ月に一回程度しか行っていなかった。

だが、当時の私は忙しくても土日(AM、PM)と水曜日(夜)の週に3日ほど筋トレ(もちろん、高重量スクワットを含む)をやっていたので、全く筋肉痛にはならなかった・・・

と言いたいところだが、これが毎回バリバリの筋肉痛になっていたのだった!

筆者の場合は筋肉量が一般の人よりも圧倒的に多いからなのか?翌日ではなく、登山当日、なんなら下山中くらいから兆候が現れていた。

主な筋肉痛の箇所は以下だ。

- ふくらはぎ(腓腹筋、ヒラメ筋)

- すね骨のすぐ外側(前脛骨筋・長指伸筋)

- 脚の付け根(小臀筋、中臀筋:腰骨のすぐ下からお尻付近)

①ふくらはぎ

ふくらはぎが筋肉痛になるのはいつも意外に思っていた。

なぜならば毎週行っている筋トレメニューにふくらはぎのトレーニングが入っていたからである。

段差のあるところにつま先をのせてかかとを上げ下げするカーフレイズってやつだ。

これを自重や片手に20㎏程度のダンベルをもって、限界回数で5セット程度やっていた。

にもかかわらず、毎回筋肉痛になるのだった。

②すね骨の外側

ココが筋肉痛になると、何とも言えない不快な感覚になる。

歩くときに、脚を前に出す度にズキズキ痛む感じだ。

この筋肉に関しては、当時筋トレでは一切手を付けていなかったので、まあ仕方ないと思っていた。

何しろ鍛えたところで大げさに筋肥大する箇所ではないので。

つまり、全く興味すらなかったわけだ。

③脚の付け根

ココも意外な箇所だった。

何しろ毎週高重量スクワット(バーベル、ブルガリアン)、レッグレイズ、レッグカール等、主要な脚トレ種目を好んでガンガン行っていたのだから。

ちなみに、40代の中頃まではスクワットはフルスクワットで100~170kg前後まででセットを組んでいた。

なので、脚トレは万全だと思っていた。。。

ところで、普通の人が筋肉痛になりそうな、太もも表裏のデカい筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング)やおしり(大臀筋)については、私はひどい筋肉痛になったことがない。ココについては高重量スクワット等の脚トレの効果があったのだろうと思われる。

通常の筋トレと登山用筋トレの違い

40代半ばの頃までは、筋トレは筋肥大を重視していたので、筋肥大に効果的な筋トレ(高重量・低回数)を中心に行っていた。

登山用の筋トレなどは考えたこともなかった。

だが、50歳を前にして、さすがに中高年に適したやり方を意識し始めた。

やみくもに高重量を追い求めることをやめ、筋トレメニューもガラリを変えたのだ。

中高年の筋トレ方法について以下で詳しく紹介しているので、興味のある方は是非!

これ以降、不思議なことに登山後の筋肉痛が明らかに緩和されたことに気づいたのである!

使われる筋肉の違い

登山に限らずスポーツや日常の動きの中で直線的に同じ方向に力を発揮し続けることはほぼない。

特に登山では、一回の動きに加わる強度は低いが、常にバランスを取りながらあらゆる方向からの応力に耐えるような筋力が必要になるはずだ。

このような筋力は、直線的な動き(上下のみ、左右のみ等)や、特定の筋肉だけを個別に集中的に鍛えるような通常の筋トレでは、よほど意識しない限り強化するのが難しいと言えるだろう。

登山用の筋トレメニュー

ここからは筆者の試行錯誤と経験から見つけた、登山に役立つ筋トレメニューを紹介していこう。

自分で研究してカスタムした斬新なメニューもある。

もちろん、登山に役立つということは、登山後に筋肉痛にならない(なり難い・なっても軽微)ことを意味する!

では早速、惜しみなく紹介しよう!

- シーテッドローリングカーフレイズ(by筋肉おやじ命名)

- シーテッドトゥーレイズ

- ワンレッグサイドジャンプ(by筋肉おやじ命名)

- ブルガリアンスクワット・ランジ

- ジョギング(アップダウンコース)

①シーテッドローリングカーフレイズ

筆者が勝手に名付けた。

正式名称があるのかは?だ。

ふくらはぎ全体がターゲットだが、通常のカーフレイズとは違って、あらゆる方向から加わる応力に耐える筋肉を養うのに適したトレーニング方法である。

写真のようにプレートなどのおもりを抱きかかえて行うとより効果的である。

もちろん、通常のカーフレイズもそれなりに効果的だ!

追記。この記事を書いた後、ハードな登山にいくことがあったのだが、不覚にも一カ所筋肉のウイークポイントが見つかった。早速筋トレメニューを一つ加えたので紹介しよう!

追加メニュー:アウトサイドカーフレイズ

ローリングカーフレイズはもちろん効果的なのだが、よりハードな登山(コースタイム10時間くらいの登山だ)では、下記写真の筋肉(スジ)が当日の夜から激しい筋肉痛になってしまった。。。

なので、ローリングカーフレイズに加えて、この筋肉を集中的に鍛えるメニュー(アウトサイドカーフレイズ)をメニューに追加した。

これをやると、今回筋肉痛になってしまった筋肉だけを集中的に鍛えることができる。

この辺は個人差があるだろうから、それぞれが弱いと感じたところをフィードバックして、都度集中的に鍛えるのがいいだろう!

②シーテッドトゥーレイズ

前脛骨筋や長指伸筋がターゲットである。

ココはふだん使われ難い筋肉だし、使われたとしても強い負荷がかかるようなことはないだろう。

だが、登山ではいつもよりも重い登山靴を履いているので、つま先を引き上げる時に負荷がかかったり、不整地の登山道を歩くときに使われたりするのだ。

このやり方も①で紹介したリンク先に詳細を説明しているので是非一読してほしい。

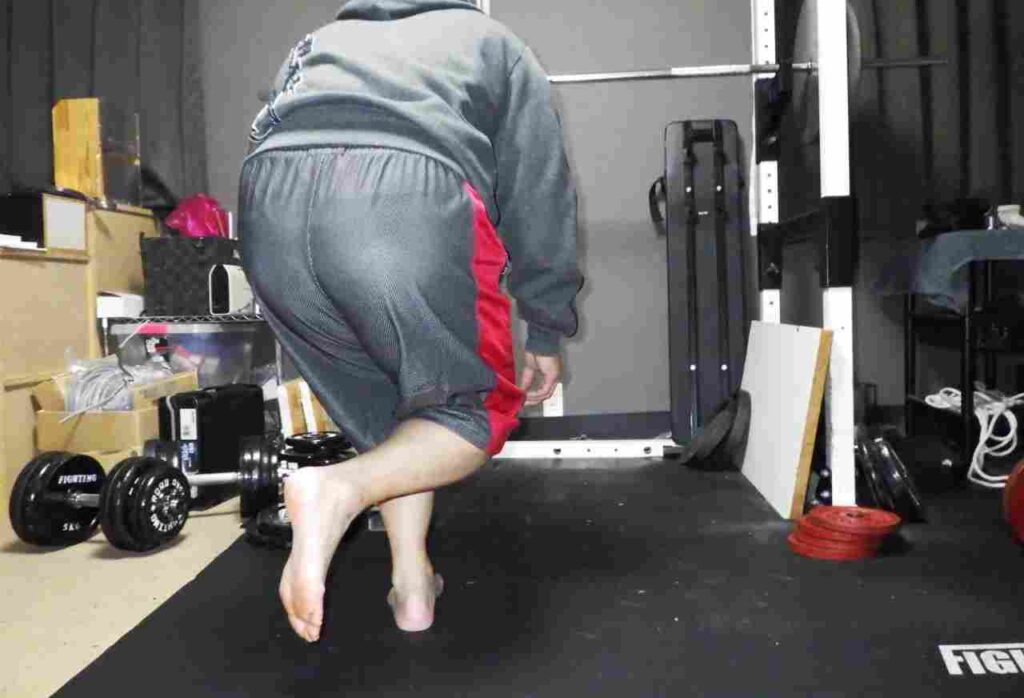

③ワンレッグサイドジャンプ

これも筆者が勝手に名付けた。

おしり(大臀筋、中殿筋、小臀筋)や太もも全体がターゲットである。

このトレーニングはバランスを取りながら、瞬時に負荷がかかる動きになるのがポイントだ。

つまり、登山特有の筋肉の使われ方(コンセントリック収縮※②、エキセントリック収縮※③)両方を強化しているのだ。

腰(下背部)の筋力アップ、体幹の強化にもなる。

尚、このトレーニングはスピードスケートの選手が行っているトレーニングからヒントを得た!

できるだけ高くジャンプして、強い衝撃で着地した方が良い効果が得られるだろう。

また、着地していない方の脚を斜め後方に引くような動きをすると、おしりまわりにモロに効く!これは登山用の筋肉に超絶効果的だ。是非試してほしい!

- ※②コンセントリック収縮(短縮性筋収縮)

- →筋肉が縮みながら力を発揮する状態を言う。登山では登りの時の状態である

- ※③エキセントリック収縮(伸張性筋収縮)

- →筋肉が伸びながら力を発揮する状態を言う。登山では下りの時の状態である

登山用のバリエーションとして、サイドに加えてたまに前後にジャンプするのも効果的だろう。

そういう意味では命名を「ワンレッグサイド・フロント・バックジャンプ」に変えた方がいいかもしれない?

詳細はこちらの記事で紹介しているので、興味のある方は是非!

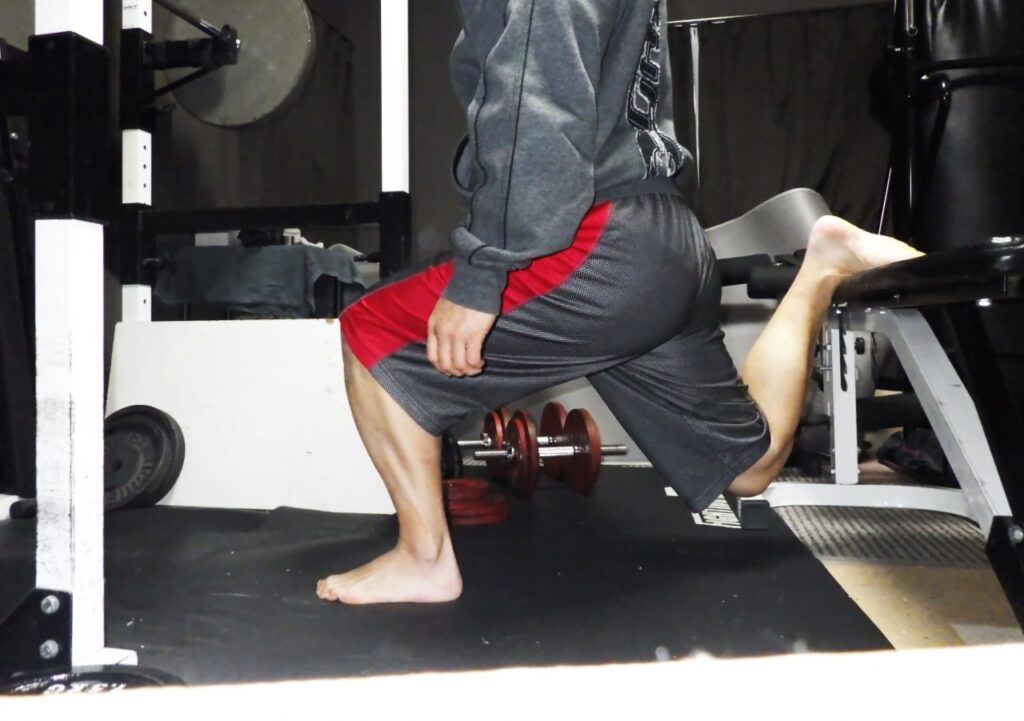

④ブルガリアンスクワット・ランジ

こちらは一般に良く知られた種目だろう。

ターゲットは太もも全体(表、裏)と大臀筋である。

先にも紹介したように、この種目は以前から毎週やっていたので、筆者は、登山で大腿四頭筋・ハムストリング・大臀筋等の大きな筋肉群については、激しい筋肉痛になったことはほとんどない(もちろん疲労はするが)。

こちらも③で紹介したリンクに、バリエーション違いも含めた詳細なやり方を説明しているので是非訪問してほしい。

⑤ジョギング(アップダウンコース)

筋トレの枠からはチョット外れるが、ジョギングの効果も大きい。

多くのビルダーと同じく?筆者も以前はジョギングが大嫌いだったが、50歳以降早期退職を実行してから開始した。

詳細はこちらの記事で紹介しているので、興味のある方は是非!

また、心肺機能強化よりも登山用筋トレを重視する場合は、平坦な道よりもアップダウンのある道の方がはるかに効果的だ。

筆者もジョギングを始めた頃は平坦なコースを走っていたのだが、なんとなく登山時の筋肉の使われ方とは違うなーと感じていた。

ある日、気分転換にアップダウンのあるコースに変えたところ、登山用の筋肉に近い感覚であることを感じたのだ!

まあ、登山は基本坂道なので、当然と言えば当然かもだが。。。

トレーニングをした後は十分な休養も必要だ!疲労した筋肉もしっかりとほぐしたい!ちなみに究極の楽な筋肉のほぐし方(血行促進)は磁気を常に身に着けることである。と言ってもただの棒磁石ではダメだ。磁力を効果的にコントロールする必要がある。ANGLE(アングル)の磁気ネックレスは筋肉の最深部まで磁力が届くように同極反発をうまく使って開発された商品だ。理系大学院卒(ちなみに旧帝大である)の私が見てもなるほど!と思うし、医療機器認証や多くのプロスポーツ選手が身に着けている(野球・プロゴルファー等)ことからも信頼性のある商品と言えるだろう。見た目がクールでオシャレなところもGood!

究極の磁気ネックレス ANGLEまとめ

今回は、「たまにしか登山に行かない人でも筋肉痛にならない(なり難い・なっても軽微)筋トレ方法」を、筆者の経験から紹介してみた。

実際にこのような筋トレメニューにシフトしてからは、登山後の筋肉痛が大幅に緩和されたので、正直自分でも驚いているところだ。

まあ、登山後に筋肉痛にならないための一番の方法は頻繁に登山に行くことなのだが。。。

是非メニューを参考にしていただき、普段から筋トレに励んでいただきたい!

日本三百名山の最新改版が2023年10月に上巻、2024年6月に下巻に行われた。前回は2017年だったので、私は購入を控えてずっと待っていた。おそらく次回は2030年以降に改版かと思われるので、購入するなら今だろう。

にほんブログ村

コメント