「個人事業主」になる!

2023年に早期退職を有言実行(予定よりも数年遅かったが)してから密かに思い描いていた!

誰かに雇われるのではなく、自力でお金を一から稼いでみたいと思っていた!

自分の知識や能力・サービスがどこまで通用するのか?

まだまだ微々たるであるが、開業届を提出することを決断した!

そして、2025年1月、ついに「個人事業主」になった!

本記事は、実際に開業届を作成し、税務署に提出するまでのやり方を「実体験」をもとに紹介する!

これから開業を考えている人は是非参考にしていただきたい!

ネットで開業届書類の作成は5分でできるってよく出回っているけど、ほんとに5分だった!

本記事で得られる情報:

開業届の作成方法

開業届を作成する方法はいくつかある。

- 国税庁のHPから書類をダウンロードして作成

- 所轄の税務署に行って作成(この場合はそのまま提出)

- 国税庁の「e-Taxソフト」を使ってオンラインで作成

- 「マネーフォワード」や「Freee」等のクラウドサービス(無料)を使ってオンラインで作成

ちなみに、私は④の「マネーフォワード」の「クラウド開業届」を使って作成した。

なぜマネーフォワード?

①②③の国税庁関連の資料を使うことは、なんとなくパッとしないので、そもそも眼中にはなかったが、、、

正直「マネーフォワード」と「Freee」については迷った。。。

最近の新規開業者にとって、「マネーフォワード」と「Freee」が主な開業届の選択肢となる(老舗の弥生もあるにはあるが・・・)。

開業届サービスの選択は会計ソフトの選択でもある

開業後は当然年度末に確定申告(2月16日~3月15日までと決まっている!)をする必要がある※①。

※これまで個人事業主専門の方は所得が48万円以上、給与所得者の方は所得が20万円以上の場合だったが、令和7年度の税制改革により基礎控除額が58万円に引き上げられたので、個人事業主の方は58万円以上となった。

エクセル等の表計算ソフトでチマチマと自分で会計を行うのもいいが、青色申告でしっかりと節税するには複式簿記で細かく帳簿を付ける必要がある。

そんなことに貴重な時間を費やしたくないので、会計ソフトを使いたい!

尚、開業届を作成したクラウドサービスでそのまま会計ソフトを使うと何かと便利であろう。

ということで、開業届作成サービスの選択は、その後の会計ソフトの選択でもあるのだ!

マネーフォワードの会計ソフト

私が会計ソフトを選択する時に妄想していたことを示すと、、、

- 機能は自分が使う分にはどちらも十分過ぎるくらい充実している

- 費用はマネーフォワードの方が少しだけお得(年払いでマネーフォワード:10,800円、Freee:11,760円、いずれも最安プラン)

- 先人たちの感想を拝見すると、軒並み「Freeeの方が初心者向けで会計の知識がなくても使いやすい!」とある

- ただマネーフォワードのWEBサイトなんかを見ていると、それほど難しそうには見えない

- この際きちんとした会計に触れてみたい気がする

- 私はおおぜいの人が選ぶモノとは異なるモノを選ぶタイプ・・・

- マネーフォワードは2017年新規上場IPOの時に当選して大きな利益を得た思い入れのある会社・・・

とまあ、なんとも個人的な動機で「マネーフォワード」を選んだのであった!

マネーフォワード 【クラウド開業届】で作成

前置きはこの辺にして、早速実際にマネーフォワードの「クラウド開業届」を使って開業届を作成した流れを紹介しよう!

全体の流れはこんな感じだ。

- マネーフォワードのサイトにアクセス

- ID登録

- 質問形式で入力(仕事内容とか)

- 申請者情報入力

- 一度保存後続けて入力

- 書類をダウンロード、印刷して完了!

冒頭にも紹介したが、こんなにも簡単に終わってしまうのか?というくらい簡単に作成できた。もちろん、この作業の中には青色申告申請書類の作成も入っている!

①マネーフォワードのサイトにアクセス

②ID登録

①のサイトで開業手続きを始めるをクリックするとIDを聞いてくる。

すでにマネーフォワードのIDがある人はそのIDで入っていけばよい。

私は初めてだったので、ここで自分のIDを作成して登録した。

ID登録に必要なモノ

- メールアドレス

- パスワード

これだけだ!

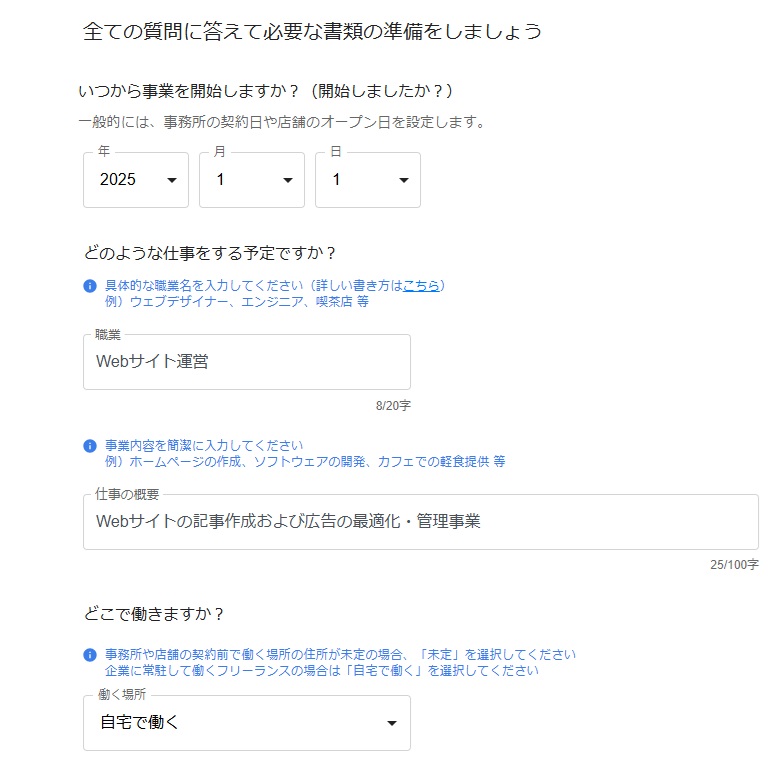

③質問形式で入力

さて、ここからが本題の書類作成になる。

②で作成したIDでログインすると、下記の画面が出てくる。

決断が変わらなければ(もちろん変わらないだろう?)、「手続きをすすめる」をサッサと押してしまおう!

すると、次にいくつかの質問を聞いてくる画面が出てくるので、素直に記入しよう。

私は以下のように記入した。

- 事業開始日 :2025年1月1日

- 仕事内容 :Webサイト運営

- 事業内容の説明 :Webサイトの記事作成および広告の最適化・管理事業

- どこで働くか? :自宅で働く

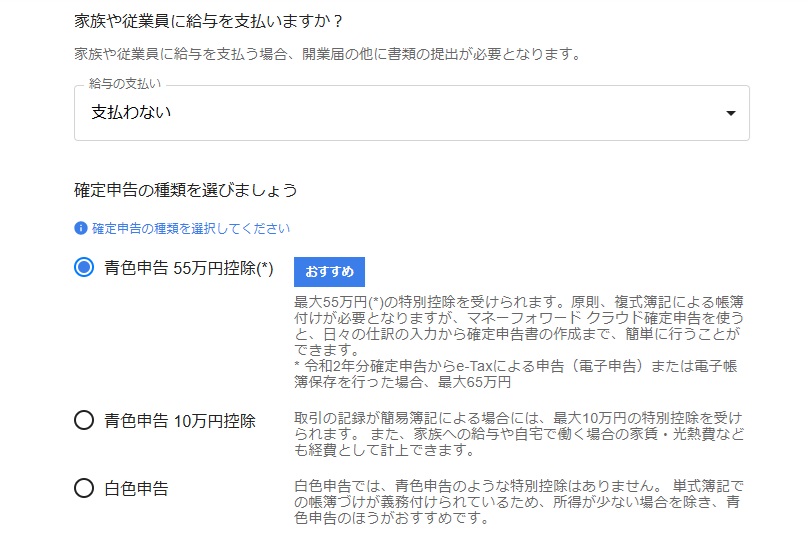

- 家族や従業員の給与:支払わない

- 確定申告 :青色申告

画面中に記入例のガイド(クリックすると出てくる)があるので、チラ見しながら記入することもできる!

補足:確定申告の種類でいまどき白色申告をする人はいないだろう?青色申告一択、かつ控除額が大きい55万円(e-Taxによる電子申告なら65万円)を選択しよう!

それでもあえて白色申告する人は、怪しさMaxなので、、、税務署から税務調査を受けやすいというまことしやかなうわさもある。。。?

④申請者情報入力

次に以下の申請者情報を入力していく。

- 氏名 xxxx

- 生年月日 xxxx

- 住所 xxxx

ココまでくると、一度保存するように要求される。

どうやら保存しないと次に進めないようになっているようだ!

⑤続けて入力

④で保存すると、所得の種類や屋号について聞いてくる。

私は以下のように記入した。

- 所得:事業所得

- 屋号:つける

屋号について

Webサイト運営だけなら屋号はつけなくてもいいし、多くの人は空欄で提出しているようだ。

だが、私はせっかく意思を持って開業するのだから屋号を持ちたいと思っていた。

なので、「つける」を選択した。

一般に個人事業主にとって、屋号には以下のようなメリット・デメリットがある。

屋号のメリット

屋号のデメリット

デメリットをしいて言うならば、選定に悩むところくらいだろう?でも、これもうれしい悩みのはず!

特にデメリットがないのであれば、屋号があった方がモチベーションが上がること間違いなしだ!

⑥書類をダウンロード、印刷して完了!

⑤までですべての入力が終了した。

最後に提出方法を選択してダウンロード、これを印刷すれば全て完了だ!

私が選択した提出方法は下記。

- 提出方法:税務署で提出

提出方法

開業届の提出方法には「直接税務署に出向いて提出」か「郵送」の方法がある。

私はせっかくなので、税務署に直接提出する選択をした。

サラリーマン時代によくやっていた確定申告も、ある時点からe-Taxで完了していたので、久しぶりに税務署に行ってみたかったというのもある!

税務署を選択すると、所轄の税務署がGoogle mapとともに表示される!なので、自分がどこの税務署に提出すればいいかが一目でわかる!なんて便利なんだ!

印刷すると、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」2枚とそれぞれの控え2枚がでてくる。

マイナンバーだけは自筆で記入する!

上の4枚に加えて、郵送用の宛先(所轄の税務署)と返信封筒用の宛名(自分の住所・名前)+注意事項等が書かれた紙1枚も印刷されて出てくる。税務署に行くのが面倒な人は、返信用封筒と切手を用意して郵送で提出するもの便利だろう!

税務署に提出

後日、作成した書類一式(提出書類2枚、控え書類2枚)をもって、所轄の税務署に行った。

確定申告が始まると込み合うので、確定申告時期(2月16日~3月15日)は避けた方がいいだろう。

その時の税務署職員とのやり取りを紹介しよう!

税務署職員とのやり取り

まず、受付番号が呼ばれて書類4枚を提出すると、控えの書類2枚はそのまま返してきた。

職員の方が申請書類2枚の方だけ目を通した後、別の書類に名前と電話番号を記入するように言われたので力強く(私はこの手の署名はいつもデカデカと濃く書くように決めている!)記入した。

はい。以上です。ではお預かりいたします。

え、もう終わりなんですか?

はい。大丈夫です。

控えのハンコもらってないんですけど。

令和7年1月から税務行政のデジタル化により申請書類の収受日付印は行わないことになりました。

あ、そうなんですね。ではどうもです。

ということで、あっけなく提出も完了した!

最後に

開業届を提出してからの日々は充実感が一段と増した気分だ!

気に入った屋号もつけたので、一国一城の主になったような気分でもある!

私は世間体を気にするタイプではないのだが、対外的にも自分の立場を説明し易くなったように感じる。

給与所得者の方にとっても、個人事業主として副業をはじめつつ、いつでも早期退職・独立できるように虎視眈々とガードを固めておくのも、これからの時代を生き抜くには必要なことではないだろうか。

あなたもマネーフォワードの「クラウド開業届」で新しい開業の扉を開けてみてはいかがだろうか?

コメント